田迟

一、问题的提出

在秦统一的过程中,郡县制逐步实现并最终完成。由此,“郡县国家”成为中国国家治理体系的核心特征。新中国成立以来,县一级始终是党和国家治理体系中的重要一环。由此,作为行政层级人格化象征的县委书记,其选拔与任用在很大程度上便关乎着县域治理成效优劣。截至2022年12月31日,我国共有2843个县级行政区划,县委书记之重要性可见一斑。

中国自古以来便将郡县作为国家治理体系的核心。新中国成立以来,党和国家高度重视县级行政区域工作。上世纪五十年代,党中央多次召开大会,对省、市、县等地方多级领导干部进行集中教育、工作进行统一部署与安排,形成了上下一体、贯穿到底的治理结构与模式。多年来,党和国家对于县级层面治理过程中所出现的问题更是高度重视。2009年,中央印发《关于加强县委书记队伍建设的若干规定》,中组部印发《关于进一步规范县委书记选拔任用程序的意见》等文件,提出了县委书记选拔任用按程序报经省级党委常委会议审议、省级党委巡视工作延伸到县等20条重点管理举措,形成了县委书记重点管理的制度体系。县委书记任命权收归省委正式确立。

“郡县治,天下安”,县级行政区域“一把手”在县域治理有效实现的过程中作用尤为重要。如何抓牢、抓好县委书记这一角色、作用上关键,级别、数量上不少的“关键多数”成为各级党委工作的重中之重。如何才能真正地、最大限度地发挥这一“关键多数”的“头雁”作用?怎样才能真正抓牢、抓好这一“关键多数”?本文以县委书记任命权收归省委为中心,从干部任免权限角度切入,探讨如此“高配”同县委书记这一“关键多数”之间的交互运行逻辑。

二、文献回顾与研究进路

(一)既有研究述评

对县委书记这一具有中国特色的治理角色,相关研究持续保持着学术热度,已经形成了基本的学术图谱。从内容上看,或聚焦县委书记群体的权力、领导素质、思想观念、理想信念方面研究,或关注县委书记权力制约、有效监督方面研究,或倾向县委书记群体作用发挥、角色扮演方面研究,或关注县委书记群体晋升、走向方面研究,或关注县委书记群体同上级、尤其是中央与省级层面互动关系方面研究。同时,越来越多的研究聚焦于案例的运用:或以地域为划分依据,多关注某一省份县委书记群体,以此为研究案例;或以个案研究为主导,关注、访谈、跟踪调研某一先进典型式县委书记,以此为研究案例。相关研究主要集中在县委书记这一群体之上,如如何当好县委书记、如何监督好县委书记、如何更多了解县委书记等方面,同时也聚焦于历史进程上的梳理,尤其是建国以来不同阶段县委书记这一群体从职权、素养等方面的比较研究与演化进程。已有研究或多集中于县委书记这一单一群体,或延伸范围有限,或难以构造代表典型,总体而言缺少一种全面分析的范式。质言之,已有研究已经注意到了县委书记这一群体的特殊性、重要性,亦注意到了其同中央、省一级的互动关系,并且也运用到了相关案例研究分析方法,但是较少回应或关注某一现象的产生、运行逻

辑,对于“县委书记任命权收归省委”这一现象的表现及其内在交互逻辑的学理分析有限。

(二)本文研究进路

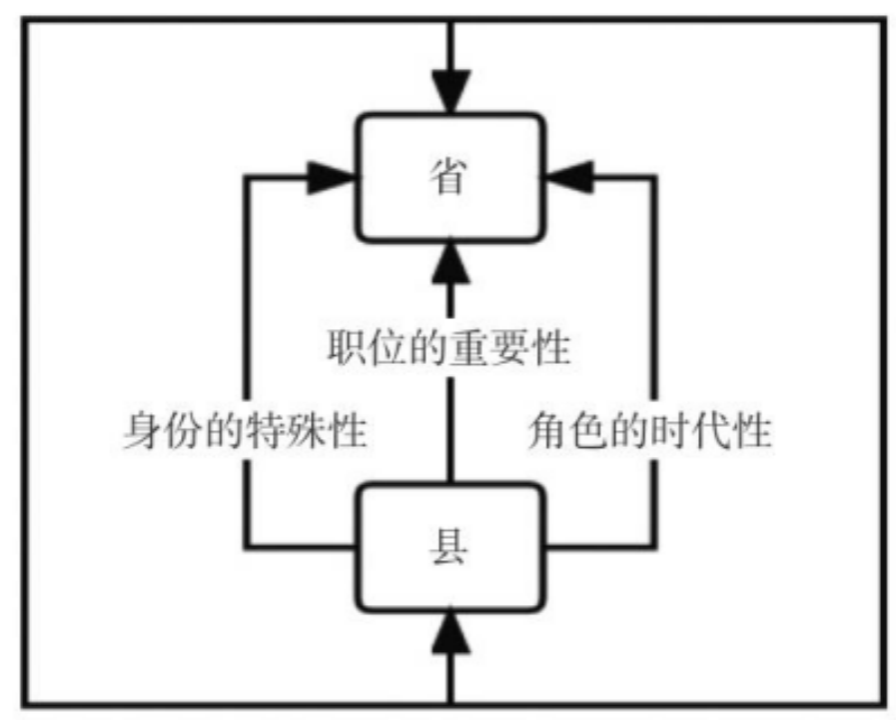

县委书记任命权收归省委的逻辑,关键在于构建起“县-省”双向互嵌体系,包括县域层面的重要性、特殊性与时代性和省域层面自上而下的贯通需要与自下而上反馈需求。县委书记“高配”,其任命权收归省管,是代县域国家治理体系与治理能力现代化提升过程中的重要实践,体现了我国完善县域地方治理水平与能力的深层辑。至此,县委书记任命权收归省管与“省-县”双向互嵌关系的互动,是了解我国新时期党政领导干部管理体系和县域治理现代化的重要视角。本文以湖北省县委书记“高配”的表现为切入,以“县-省”双向互嵌体系为理论预设,从地位、特点、需求等维度对县委书记这一“关键多数”群体的提级任命、多管一批,使得县委书记重要性更为凸显、激励作用更为直接、选拔更为公正、领导更为有力、队伍更为稳定、空间更为广阔。

三、提级任命,多管一批

1984年,中央决定各级党委对干部的管理由原来的“下管两级”调整为“下管一级”,由此拉开了干部管理权限改革的序幕。在此原则下,数十年间,县委书记的选拔任命权限均归于地级党委。2009年,《关于加强县委书记队伍建设的若干规定》出台后,县委书记一职的干部管理权限由地级“提级”至省委,由此也形成了常说的县委书记“高配”。

自古以来,县级官员的权力较之省、府(州)两级便缺乏制约。于省,尚有布政、按察等官员分工分权;于府(州),则仍有通判或是巡按等巡察官员之制衡监督;于县,知县则几乎统揽民政、司法、税赋等一应事宜,其余僚佐皆为属官。新中国成立以来,尽管相关权力有所分散,县级党政负责人之权限仍属于较大范畴。故自1984年“下管一级”改革后,县委书记一职的任命权归于地委,其间虽有所便捷,但相关问题仍时有发生,故而于2009年将其“高配”至省级层面(表1)。

截至2022年12月31日,湖北省共有103个县级行政区,换言之,此103位县委书记之任命皆由省委进行。如上表所示,五年间,县委书记共调整33次,其中“省委决定”出现11次,“省委、市委决定”出现19次,其余表述出现3次。由此可见,近年来湖北省将县委书记的任命权限,无论从形式上还是实际上皆抓在了省委层面,或由省委直接决定,或由省委批准同意。此种对于县委书记这一“关键多数”群体的提级任命、多管一批,使得县委书记重要性更为凸显、激励作用更为直接、选拔更为公正、领导更为有力、队伍更为稳定、空间更为广阔。

表1 2019年至2023年湖北省县委书记调整情况①

时间 | 县委书记有所调整的县级行政区 | 累计 | 备注 |

2021年6月25日 | 英山、黄梅、京山、鄂城、梁子湖、罗田、麻城、通城、南漳、咸安、孝昌(11) | 11 | 省委、市委决定 |

2021年6月17日 | 巴东、建始、来凤、鹤峰(4) | 15 | 省委决定 |

2021年6月11日 | 通山、嘉鱼、崇阳(3) | 18 | 省委、市委决定 |

2021年6月9日 | 丹江口、竹溪(2) | 20 | 省委决定 |

2021年6月9日 | 沙市(1) | 21 | 市委研究、报省委同意 |

2021年6月7日 | 当阳、远安、长阳、夷陵(4) | 25 | 省委、市委决定 |

2021年6月7日 | 红安、蕲春、浠水、团风、武穴(5) | 30 | 省委决定 |

2019年7月8日 | 沙洋(1) | 31 | 市委研究、报省委同意 |

2019年1月8日 | 公安(1) | 32 | 市委决定 |

2019年1月8日 | 大冶(1) | 33 | 省委、市委决定 |

四、“高配”的逻辑:“县-省”双向互嵌体系

(一)由县及省:三重构建

1.职位的重要性

县委书记一职在我国省、市、县、乡四级地方体系中处于承上启下的地位。县委书记往往在一县掌握极大权力,其政治品格、个人素养、德行才能在一定程度上甚至能够影响到本县范围内的重要事务。县委书记人选的选拔与任命在一定程度上关乎着此县未来之发展。在“下管一级”原则下,县委书记多由地级党委直接任命,省委甚至较少干预。因此,在此条件下,县委书记的人选往往会同地市级党政主要领导干部间具有千丝万缕的联系,往往是在此熟人圈内“混开”之人,这对于真正选拔出具备坚定政治品格与业务能力的党政“一把手”造成了阻碍。因此,将县委书记的任命权收归省委是必要的。

2. 身份的特殊性

县委书记一职具有其特殊性所在。其身份之所以特殊,主要包含以下几点。其一,县委书记的相应制衡与监督较省、市两级较少,其权力的运行得不到有效监督则容易造成权力的腐败与滥用;其二,县委书记相较于省、市两级更为接近基层,于基层而言,县委书记乃是行政层级的人格化体现,因此县委书记的形象关乎着党和政府在基层的形象,其个人素养关乎着县域范围内工作的推进;其三,县委书记群体较之省、市两级更为庞大得多,上文已说到我国目前已有两千多个县级行政区,相较于省、市,其干部队伍不可谓不庞大,因此,如何对这相对多数群体实行有效管理,亟待解决;其四,尽管县委书记体量相对庞大,然后其级别、职务上则相对较低,此与其在行政层级当中所应当发挥的关键作用形成了一矛盾体。综上,鉴于县委书记身份之特殊性,其任命权才更需收归省管。

3. 角色的时代性

县委书记这个角色具有时代性。所谓时代性,即需要不断与时俱进、开拓创新。按照“下管一级”的干部管理权限,县委书记群体若长时间归属于地级党委管辖,其学习能力、提升平台、综合发展空间则会受到较大限制。因此,在将相关干部管理权限提级至省级党委,予县委书记群体以高配之时,其学习增长的空间、能力发挥的平台才会变得更加广阔,才更有利于干部的成长。

(二)由省及县 :双轨并行

1. 自上而下的贯通渠道

由上及下,自古以来所须防止的便是“壅蔽 ”。“壅”是传统中国政治思想中常见的贬义词,它意味着上下不通、运行不畅,是必须曲为防范的政治状态,省与县之间往往横插着地市一级,省级管理难以深入至县级,省级层面对于地级以下的干部选拔任免事务知之较虚,往往是听取地市汇报方才知悉,对于县级干部的任免选用更是缺乏制度层面的相关依据,由此造成省级层面对于县委书记这一“关键多数”群体缺乏足够的认知与把握,易造成地、县两级党委政府共谋,出现“壅蔽”情况。甚至会造成省级政策在县级层面难以得到正确实施,往往出现较少或不够完整准确执行的现象,不利于上下一体的贯通。鉴于此,将县委书记的选拔任用权限收归省管,使之高配,有助于省级党委更好抓牢这一“关键多数”在县域内的“头雁”,使中央、省级的政策在各个层级得到贯通、贯彻与落实。此举从干部管理角度,更好地实现了上下一体,条形贯通。

2. 自下而上的反馈空间

“壅蔽”之产生,也会由下至上的信息沟通渠道不畅通所导致。县委书记的任命若始终掌握在地市级层面,省级党委仅仅只能对地级领导干部进行直接管理,余者皆需依靠各级的汇报与请示,对于基层干部情况难以直接掌握。此种状态之下,县委书记群体的关键作用便只能发挥到地市一级,是因其晋升、发展渠道的第一负责人为地级党委。所谓“县官不如现管”,便多会选择屈从于地级党委意愿,向上对于信息的反馈亦只能止步于地市层面。因而,当县委书记的任命权限收归省级党委后,便开辟出了平行于“县-地市-省”的信息反馈渠道,转而形成了一条由县委书记直达省委的反馈路径,此举既对干部的选拔任命,又对相关政策的执行与落实均有帮助。此举亦更好地实现了下可至上、空间畅通。

图1 “县-省”双向互嵌体系示意图

五、总结与讨论

本文分析了县委书记任命权收归省委、予县委书记这一“关键多数”群体以“高配”的原因和逻辑,对其产生的“县-省”双向互嵌体系进行了阐释。本文得出了以下结论:首先,将省委书记选拔任命权限收归省委是有助于新时代更好完善干部管理体系的重要实践,对于提升干部管理水平具有重要意义。其次,将县委书记“高配”,提级至省,其产生与运行逻辑乃是基于“县-省”双向互嵌体系,是现实需要使然。再次,县委书记“高配”,有利于县委书记个人素养的提升,有利于为之形成干事创业的氛围,有利于鼓舞更多干部敢于担当、勤于担当。最后,将县委书记任命权收归省级党委,此间意义绝不仅仅拘泥于干部选拔任用之上,延伸开来,其对于由上至下的政策执行与落实是具有积极意义的,对于完善民主集中制、实现国家治理水平与治理能力的提升具有十分深远的意义。

作为干部选拔任用领域的一项改革,县委书记任命权收归省委无疑是具有重要意义的,其原因与逻辑更是亟待深层次的阐释。本文所述之“县-省 ”双向互嵌体系便是对此逻辑运行的一种解释路径与阐述模式。“县-省 ”双向互嵌体系,乃是基于三重特性与双轨并行展开,聚焦于干部选拔与任用而不单一拘泥于此,着眼于政策的贯通与执行,对于阐发县委书记“高配”的逻辑,具有一定帮助。当然,县委书记任命权收归省委,仍然有造成任命上的走过程,任人唯亲、增加“空降”,监管乏力、矫枉过正等①弊端的可能,因而如何完善这一干部管理模式,进而更好完善我国党政干部管理体制,尚需学界进行更深层次的探讨。